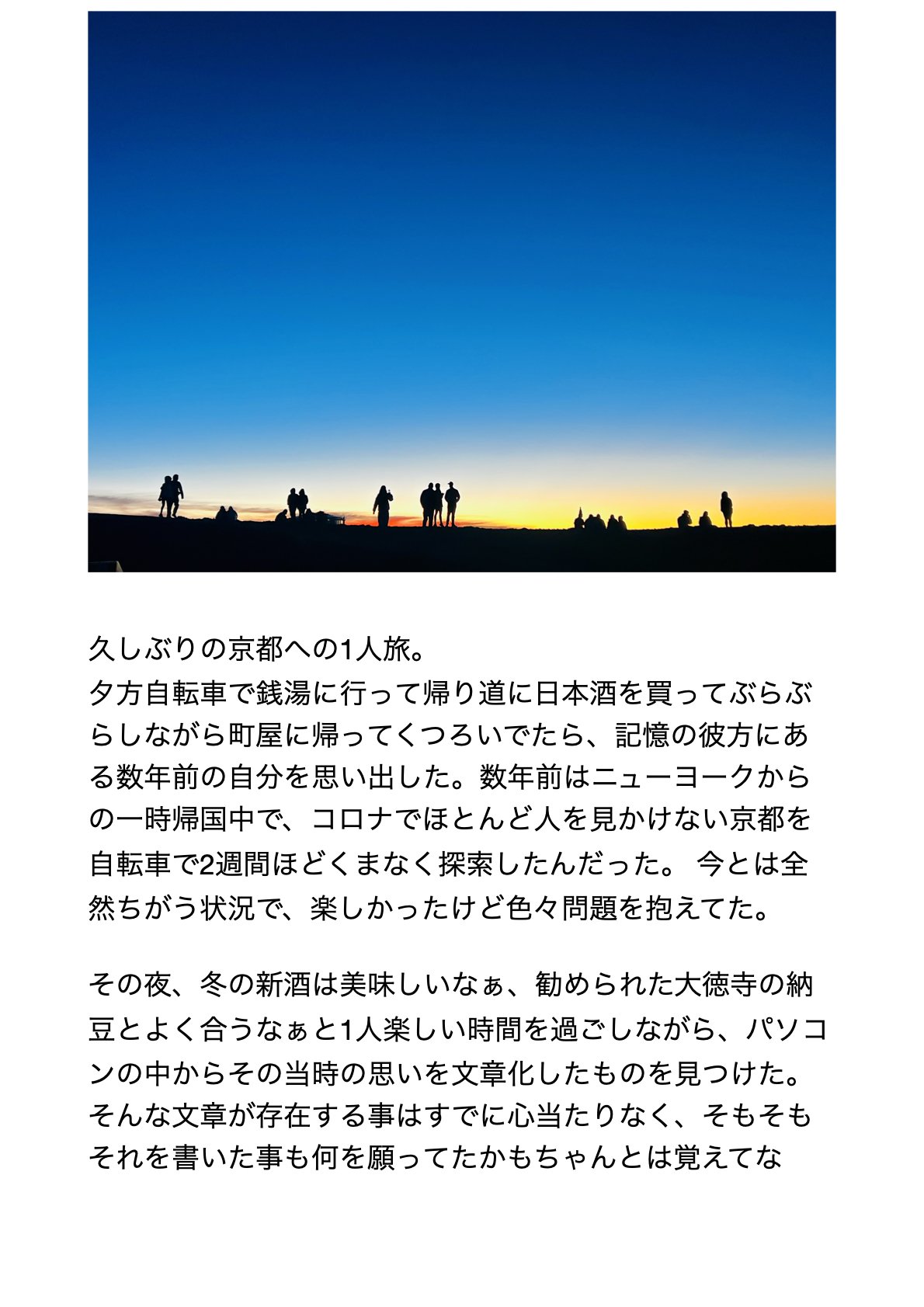

今年の冬は寒かった。凍てつく景色に何度も出会いながらも「別れの3月はもう来なくてもいいな」って思ってたけど、3月になって木の色がピンクを帯びてきて、ふきのとうやつくしも出始め、やっぱり季節は巡ってくる。どんなに立ち止まってるように感じる時も、刻一刻と人生の時間は進んでいる。そのことを自然の摂理はいつもすぐそばで思い出させてくれる。

今週はビッグウェーブが2つ。そのうちのひとつが、土佐町を旅立つ大切な家族を見送ること。

この1年この家族の写真を撮った日々は、これまでの私の都会生活にはなかった豊かさを思い出させてくれた。

一昨日この家に夕方行ったら両親が不在で、小3の耕(息子)が割り箸で火を起こしながら薪で風呂を沸かしていた。「俺はまだ見習いだけど、5年生になったらこれでお小遣いもらえるき」と言いながら、4歳の末っ子と一緒に薪をくべてる。「成美ちゃん、お風呂入っていきや〜」と誘ってもらったのが嬉しくて、久々の五右衛門風呂に入った。見習いとはいえ、どのくらい薪を燃やしたら適温になるか経験値でわかっているらしく、絶妙な湯加減!ボタンひとつで沸くお風呂は出た瞬間から体が冷えるのに、五右衛門風呂で暖まると真冬でもぽかぽかが続く。

そんなお湯に浸かって夕陽に輝く山々を眺めながら、これを沸かしてくれた子どもたちのことを想った。

今の社会は「安全」であることが最優先で、多くの子どもはリスクが取り除かれた環境の中で生きてる。「危ないから、やめなさい」という掛け声の中で、子どもたちは自分で体感する機会を数多く失ってることだろう。ここではお兄ちゃんの横で火で遊んでいる4歳の末っ子さえ、どこまでが大丈夫でどこからはダメかわかってるようで、不思議と危なっかしくはない。火が日常にあるから、両親がいない時に火遊びで舞い上がったりもしない。屋根に登ったり、ゆらゆら揺れる吊り橋を駆け抜けたり、水路をザブザブ歩いたり。そんな時の子どもの顔は生き生きと躍動してる。自分の体を使って体感し自分で動けるようになる方が、よっぽど安全で豊かだよなぁ。そんな気づきが彼らの暮らしの中にはたくさんあった。

まだまだ一緒にいろんなことしたかったなぁ。写真ももっとここで撮り続けたかった!行かんといて〜。名残惜しい気持ちが次から次へ湧いてくる。

でも、違う。こんな風に名残惜しい気持ちでいっぱいになる出会いが人生にあったことに、今は感謝する時なんだ。

そしてこんな別れがあるからこそ、なんてことない日常が、生きてる今という瞬間が、実はどれだけ尊くてありがたいことなのかを肌感覚で思い出す。

彼らが旅立った後、大好きなあの家に咲く桜を今年私はどんな気持ちで見るのだろう。楽しい記憶と一緒に自分の一部が遠くに行くようでさみしいな。でも風景と共に思い出せる人がいるのは、人生に散りばめられた光のようなもの。思い出すたび、それぞれの楽しい日々を祈れる自分でいたいし、遠くなっても写真を撮りにいくよ。そう思いながら私も明日旅に出る。

どこにいても、人生を喜びと共に生きられますように。さみしくても悲しくても面倒くさくても、生きてることそのものが根源的な喜びだと、いつも気づいていられますように。たくさんの思い出をありがとう。いってらっしゃい!